Experten-Webinar: SEO und KI

Jetzt anmelden

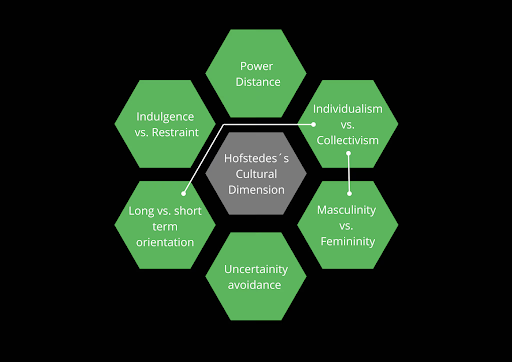

Internationale Markenführung bedeutet heute weit mehr als Übersetzung und ein paar länderspezifische Produktbilder. Wer in mehreren Märkten nachhaltig wachsen will, muss verstehen, was Menschen antreibt, wie sie Entscheidungen treffen und welche Signale Vertrauen auslösen. Genau hier bieten die Kulturdimensionen nach Geert Hofstede eine hilfreiche Linse. Das Modell aus der kulturvergleichenden Forschung reduziert die Komplexität von Kultur auf wenige, messbare Achsen. Es ist nicht perfekt und nicht vollständig, aber in Kombination mit eigener Nutzerforschung, Datenanalyse und Experimenten liefert es robuste Hypothesen, die du in Kommunikation, UX und Angebotslogik testen kannst. So kommst du weg vom Bauchgefühl und hin zu einer systematischen, evidenzbasierten Lokalisierung, die wirklich performt.

Im Folgenden erläutern wir die fünf zentralen Dimensionen, zeigen typische Implikationen für Marketing, Produktkommunikation und Conversion-Optimierung und ordnen die Grenzen des Modells kritisch ein. Zum Schluss erhältst du konkrete Hinweise, wie du aus Kulturwissen testbare Maßnahmen ableitest und in einen skalierbaren Workflow überführst.

Machtdistanz beschreibt, wie natürlich oder legitim Hierarchie und ungleiche Machtverteilung in einer Gesellschaft empfunden werden. In Kulturen mit hoher Machtdistanz akzeptieren Menschen stärker, dass Vorgesetzte, Expert:innen oder Institutionen Anweisungen geben und Entscheidungen treffen. In Kulturen mit niedriger Machtdistanz erwarten Menschen flache Strukturen, Mitsprache und transparente Begründungen.

Für das Marketing heißt das: In Märkten mit hoher Machtdistanz funktionieren Signale von Autorität, Status und Exklusivität oft besser. Zertifikate, Gütesiegel, prominente Testimonial-Figuren, „offizielle“ Partnerschaften und eine bewusst kuratierte, repräsentative Bildsprache stiften Sicherheit und Differenzierung. Preisankern kann hier die Rolle eines Qualitätsbelegs einnehmen: „Premium“ signalisiert Verlässlichkeit. Webseiten profitieren von klaren „Top-Down“-Strukturen, eindeutigen Calls-to-Action und reduziertem Diskussionsraum.

In Märkten mit niedriger Machtdistanz überzeugen hingegen Begründungen und Partizipation. Transparente Preisaufschlüsselungen, Vergleichstabellen, offene Roadmaps, Community-Elemente, Q&A-Sektionen und ein zugänglicher Marken-Tonfall zahlen auf Glaubwürdigkeit ein. Im Checkout schaffen frei zugängliche Widerrufs-Infos, klare Datenschutztexte und Live-Chat-Optionen ein Gefühl von Kontrolle. In A/B-Tests zeigt sich oft, dass dort „Empowerment“-Botschaften – „Du entscheidest“, „Gestalte selbst“, „Teste kostenlos“ – besser ziehen als „Wir wissen, was gut für dich ist“.

Entscheidend ist, die Nuancen nicht zu überzeichnen. Auch in Ländern mit hoher Machtdistanz erwarten digital affine Zielgruppen inzwischen klare Erklärungen und Service-Transparenz; umgekehrt reagieren Nutzer:innen in egalitären Kulturen positiv auf echte Expertise, solange sie nicht herablassend wirkt. Kultur liefert dir die Startthese – die Bestätigung bringt der Test.

Individualistische Kulturen rücken persönliche Ziele, Selbstverwirklichung und Eigenverantwortung in den Mittelpunkt. Entscheidungen werden als Ausdruck der eigenen Identität verstanden. Kollektivistische Kulturen priorisieren Zugehörigkeit, Harmonie und die Bedürfnisse der Gruppe; Kaufentscheidungen berücksichtigen Familie, Team oder Community deutlich stärker.

In individualistischen Märkten performen Nutzenversprechen, die Selbstoptimierung und Freiheit betonen: „Werde die beste Version deiner selbst“, „Entfalte dein Potenzial“, „Passe alles an deine Bedürfnisse an“. Personalisierte Konfiguratoren, modulare Tarife und individuelle Belohnungen verstärken dieses Gefühl. In E-Mail-Flows wirken 1:1-Ansprachen („Dein Fortschritt“, „Deine Auswahl“) und KPIs wie „Zeitersparnis pro Person“ plausibilisieren den Mehrwert.

In kollektivistischen Kontexten funktionieren Botschaften, die Gemeinschaft, Fürsorge und soziale Bestätigung hervorheben: „Gut für dich – und für deine Liebsten“, „Empfohlen vom Team“, „Beliebt in deiner Nachbarschaft“. Social Proof sollte sichtbarer auf „Wir“ kalibriert sein: Gruppenbewertungen, Vereins- oder Familiencases, geteilte Sparvorteile („Familienabo“) und Empfehlungsprogramme mit gemeinschaftlichem Nutzen wirken oft stärker als rein persönliche Vorteile. Auch UX-Elemente, die gemeinsame Nutzung erleichtern – Mehrfachzugänge, Freigaben, geteilte Warenkörbe – zahlen unmittelbar auf Conversion ein.

Ein häufiger Fehler ist, Individualismus mit „Egoismus“ zu verwechseln und Kollektivismus mit „Konformismus“. In der Praxis geht es selten um Entweder-Oder, sondern um Gewichtungen. Eine kluge Kampagne schafft Brücken, etwa indem sie individuelle Vorteile im Kontext sozialer Zugehörigkeit rahmt („Dein Beitrag macht das Team stärker“). Welche Formulierung wirklich trägt, klärst du über Varianten-Tests in Anzeigen, Landingpages und Onsite-Micros.

Hofstede nutzt die Achse „Maskulinität–Femininität“, um Wertorientierungen zu beschreiben, nicht biologische Geschlechterrollen. „Maskulin“ steht für Wettbewerb, Status, Leistung und materielle Erfolge. „Feminin“ betont Kooperation, Fürsorge, Lebensqualität und Bescheidenheit.

In „maskulinen“ Kulturen resonieren Botschaften zu Erfolg, Ambition und Überlegenheit. Positionierungen wie „Schneller als…“, „Nr. 1 in…“, „Maximale Leistung“ sowie visuelle Codes von Sieg und Prestige performen oft überdurchschnittlich. Preis- und Produktbündel können über „Pro-Level“-Labels differenziert werden, während knappe Verfügbarkeits-Trigger („Nur noch heute zum Champion-Preis“) zusätzlichen Druck erzeugen.

In „femininen“ Kulturen sind Balance, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Gleichwertigkeit zentrale Kaufmotive. Versprechen wie „Einfach gut leben“, „Sicher für dich und andere“, „Respektvoll hergestellt“ ernten Vertrauen. Im UX-Design zahlt sich ein ruhigerer Informationsaufbau aus; Siegel rund um Nachhaltigkeit, Inklusion und faire Lieferketten entfalten höhere Wirkung. Auch Service-Elemente – großzügige Rückgaberegeln, lebenslange Garantien, schnelle menschliche Hilfe – wirken unmittelbar conversionsfördernd.

Grenzlinie statt Schublade: Viele Märkte enthalten Subkulturen mit gegensätzlichen Präferenzen (z. B. Performance-Gaming vs. Wellness-Lifestyle). Segment-spezifische Landingpages mit passender Tonalität und kreativer Adaption der gleichen Produktleistung vermeiden Zielkonflikte. Deine KPI-Vergleiche sollten deshalb auf Segment- und Seitentyp-Ebene erfolgen, nicht nur auf Länderebene.

Diese Dimension erfasst, wie stark eine Kultur Sicherheitsbedürfnisse, Regelklarheit und Planbarkeit betont. Hohe Ungewissheitsvermeidung führt zu einer Präferenz für zuverlässige Marken, detaillierte Informationen, Absicherung und formale Prozesse. Niedrige Ungewissheitsvermeidung geht mit Offenheit für Neues, Experimentierfreude und pragmatischer Toleranz einher.

Für die Conversion-Optimierung ist diese Achse besonders wirkmächtig. In Märkten mit hoher Ungewissheitsvermeidung steigern Risikoreduktionen messbar die Abschlussrate: transparente Lieferzeiten, sichtbare Garantien, TÜV-/ISO-Siegel, klare Vertragsbedingungen, eindeutige Störfall-Kommunikation, präzise Produktvergleiche und vollständige FAQ. In Formularen reduzieren erklärende Tooltips, Plausibilitätschecks und Zwischenspeicherungen Abbrüche. Auch Preisstrukturen sollten eindeutig sein; versteckte Gebühren oder „Kleingedrucktes“ schaden unverhältnismäßig.

In Märkten mit niedriger Ungewissheitsvermeidung dürfen Angebote experimenteller auftreten. „Early Access“, Beta-Labels, flexible Kündigung, Pay-as-you-go und iterativ wachsende Feature-Sets sind akzeptiert, solange der Basisnutzen sofort spürbar ist. Kreative Micro-Copy und überraschende UI-Details können positive Aufmerksamkeit schaffen, ohne Misstrauen zu triggern. Gleichzeitig bleiben dort Basishygienefaktoren (z. B. Datenschutz) Nicht-verhandelbar – Kultur ändert nicht die Notwendigkeit, gesetzliche Erwartungen klar zu erfüllen.

Praktikabel ist, beide Richtungen zu testen: eine Variante mit maximaler Risikoreduktion und formaler Klarheit, eine zweite mit vereinfachter, emotionalerer Story und schlankeren Details. Die dadurch gewonnene Evidenz hilft, die Balance pro Markt und pro Funnelstufe feinzujustieren.

Kurzfristig orientierte Kulturen belohnen schnelle Erfolge, unmittelbare Gratifikation und Flexibilität. Langfristig orientierte Kulturen betonen Ausdauer, Tradition, Investitionen in die Zukunft und sparsame Ressourcenverwendung.

Im Performance-Marketing determinieren diese Präferenzen, welche Anreize funktionieren. Kurzfristige Märkte reagieren stark auf zeitlich begrenzte Rabatte, Sofort-Upgrades, „Kaufe heute – nutze sofort“-Mechaniken und knappe Verfügbarkeit. Creatives mit deutlichem „Jetzt“-Impuls und spürbarer Belohnung steigern Click-Through und Initial-Conversion.

Langfristige Märkte konvertieren besser, wenn der Langzeitwert erkennbar wird: Total-Cost-of-Ownership-Vergleiche, Haltbarkeits-Nachweise, erweiterte Garantien, Wiederverkaufswerte, Lifetime-Service oder Bildungs- und Kompetenzaufbau. Content-Formate wie ausführliche Guides, Webinare und Success-Stories über Jahre hinweg zahlen hier auf Vertrauen und Markenpräferenz ein, selbst wenn die direkte Conversion länger dauert.

Der Fehler, den viele begehen: Sie werten „kurzfristig“ als „nur Promo“ und „langfristig“ als „nur Brand“. Tatsächlich lassen sich beide Logiken kombinieren. Ein Beispiel: In einem langfristig geprägten Markt verknüpft man einen moderaten Einführungsbonus mit einem starken Argument für Lebensdauer und Wiederverkaufswert; in einem kurzfristigen Markt flankiert man einen hohen Sofortrabatt mit einem seriösen, aber kompakten Nachweis der Produktgüte, um Rücksendungen zu vermeiden. Wie die Mischung aussieht, bestimmt deine Teststrategie.

Hofstedes Modell ist ein hilfreicher Startpunkt, aber kein Endpunkt. Drei Kritiklinien sind besonders relevant: Erstens ist die Datengrundlage historisch und basiert vorwiegend auf einer großen Unternehmensstichprobe (IBM) der 1970er/80er Jahre. Zweitens aggregiert das Modell stark auf Länderebene, während regionale, soziale und generationelle Subkulturen unterbelichtet bleiben. Drittens ist Kultur dynamisch: Migration, Digitalität, Popkultur und globale Krisen verschieben Werte teils rasant.

Für die Praxis bedeutet das: Nutze die Dimensionen als Hypothesenrahmen, nicht als Etikett. Ergänze sie durch aktuelle Marktdaten, qualitative Nutzerinterviews, Panel-Befragungen, First-Party-Daten aus deinem CRM sowie Verhaltenstelemetrie (z. B. Scrolltiefe, Formularabbruchgründe). Interpretiere Ergebnisse stets segmentiert: Stadt/Land, Alterskohorten, Einkommensgruppen, Produkterfahrung und Device beeinflussen Verhalten oft stärker als der Pass im Reisepass. Und vor allem: Verankere Kulturannahmen in Experimenten. Wenn eine „maskuline“ Copy in einer „femininen“ Kultur besser performt, ist das kein Widerspruch, sondern ein Hinweis darauf, dass dein Segment andere Werte priorisiert. Die Realität gewinnt – nicht das Modell.

Ein weiterer Lernpunkt: Kultur interagiert mit Kaufphase. Früh im Funnel zählen oft Identität und Aspirationsbilder; näher am Checkout dominieren Sicherheit, Preis und Convenience. Eine erfolgreiche Lokalisierung differenziert deshalb entlang der Journey: Markenfilm und Social Ads sprechen andere kulturelle Hebel an als Produktvergleich oder Zahlungsseite.

Der Transfer in die Umsetzung gelingt, wenn du Kulturwissen in testbare Artefakte überführst – Botschaften, Layouts, Proof-Elemente, Anreizsysteme. Ein bewährter Ablauf umfasst vier Schritte.

Erstens erstellst du eine kulturelle Diagnose pro Markt und Segment. Neben Hofstede-Scores sammelst du Kontext: Medienkonsum, Vertrauensquellen, dominante Kaufmotive, Wettbewerbercodes, Regulatorik. Gleichzeitig identifizierst du Barrieren („Was hält Menschen wirklich ab?“) und Treiber („Was löst Handlungen aus?“). Schon hier entstehen Hypothesen – etwa „In Markt A reduziert ein stark sichtbares Garantiesiegel die Kaufangst“ oder „In Markt B stärken Community-Empfehlungen den Erstkauf“.

Zweitens überträgst du Hypothesen in Copy-, Visual- und UX-Varianten. Aus „mehr Autorität“ wird eine Headline mit Expert:innen-Statement plus Gütesiegel im Sichtfeld; aus „mehr Partizipation“ wird eine Produktkarte mit konfigurierbaren Optionen und klaren Vergleichen; aus „Ungewissheitsreduktion“ wird ein Checkout mit Trust-Badges, Lieferzeit-Garantie und transparenten Kosten; aus „Kurzfrist-Anreiz“ wird eine klare, zeitgebundene Belohnung, die im Above-the-Fold spürbar ist. Jede Variante hat ein messbares Ziel auf der entsprechenden Stufe (Klick auf CTA, Formularfortschritt, Abschlussrate, AOV, Rücksendequote).

Drittens implementierst du eine Experimentier-Roadmap, die kulturelle Hypothesen priorisiert. Nutze ein Scoring aus Impact, Confidence und Ease, um schnelle Lerneffekte zu erzielen. Beginne mit Seitentypen hoher Reichweite (Kategorie, Produkt, Checkout), bevor du in tiefe Nischen gehst. Achte auf sauberes Tracking (z. B. Post-Purchase-KPIs, Retouren, LTV), damit kurzfristige Uplifts nicht langfristige Werte zerstören. In Märkten mit hoher Ungewissheitsvermeidung sind Tests mit Sicherheits- und Klarheitselementen häufig „Low-Hanging Fruits“. In kollektivistischen Umfeldern liefern Social-Proof-Adaptionen oft die ersten Gewinne.

Viertens verankerst du die Ergebnisse in skalierbaren Komponenten. Erfolgreiche Varianten werden als Design-Tokens, Copy-Patterns und modulare Bausteine in dein Systemdesign überführt. So lassen sie sich in weiteren Kampagnen und Seitentypen konsistent ausrollen. Gleichzeitig dokumentierst du „Kulturelle Do’s & Don’ts“ pro Markt, damit Brand, Performance und Product-Teams auf einer gemeinsamen Wissensbasis arbeiten und nicht jede Erkenntnis erneut erkämpfen müssen.

Hilfreich ist, Kultur nicht nur als externen Faktor, sondern als Teil der Markenidentität zu begreifen. Eine Marke kann in unterschiedlichen Kulturen konsistent bleiben, wenn sie ihre Kernwerte klar hält und ihre Ausdrucksformen lokal variiert. Das stärkt Wiedererkennung, ohne in kulturelle Stereotype zu fallen. Ein solides Experimentier-Setup fungiert dabei als Sicherheitsnetz: Es erlaubt mutige Adaptionen, weil die Daten schnell zeigen, ob eine Abweichung trägt.

Ein E-Commerce-Anbieter testet denselben Produktvorteil – „lange Haltbarkeit“ – in zwei Märkten. In Markt X (langfristige Ausrichtung, hohe Ungewissheitsvermeidung) gewinnt die Variante mit fünfjähriger Garantie, Produktionstransparenz und Laborzertifikat deutlich. In Markt Y (kurzfristige Ausrichtung, geringe Ungewissheitsvermeidung) performt eine Variante mit sofortigem Rabatt und „Try-and-Return-ohne-Risiko“ besser, obwohl die Garantie identisch ist. In beiden Märkten steigt die Conversion, aber aus unterschiedlichen kulturellen Gründen. Das Unternehmen standardisiert daraufhin zwei Pattern und definiert klare Regeln, wann welches Pattern ausgespielt wird. Kulturwissen ist so vom „Nice-to-Know“ zum operativen Hebel geworden.

Hofstedes Kulturdimensionen sind kein Orakel, aber ein nützliches Raster, um Märkte schneller zu verstehen, Hypothesen strukturiert abzuleiten und Kreativ- wie UX-Entscheidungen messbar zu machen. Richtig eingesetzt – also kombiniert mit segmentierter Nutzerforschung, sauberem Tracking und konsequenten A/B-Tests – helfen sie dir, Botschaften, Beweise und Erlebnisse so zu lokalisieren, dass sie sich vertraut anfühlen und zugleich differenzieren. Kultur ist dabei kein starres Etikett, sondern ein Set von Wahrscheinlichkeiten. Wer diese Wahrscheinlichkeiten respektiert und empirisch überprüft, baut Markenvertrauen auf, reduziert Reibung im Funnel und verbessert seine Unit Economics über Ländergrenzen hinweg – wieder und wieder.