SEO & KI in 2026

Zum Artikel

Neuromarketing hat sich seit seiner Entstehungszeit stark entwickelt und eine feste Relevanz im E-Commerce bekommen. Wer versteht, wie das Gehirn Kaufentscheidungen trifft, optimiert nicht nur Kampagnen, sondern auch Conversions, Pricing und Markenvertrauen. Entscheiderinnen und Entscheider gewinnen dadurch einen Vorsprung – weil sie Marketing-Budgets nicht nach Bauchgefühl, sondern nach messbaren Reaktionen steuern.

1. Welche Methoden heute praxisrelevant sind – und welche Sie getrost vergessen können.

2. Wie Unternehmen Neuromarketing nutzen, um ROI und Kundenzugang messbar zu steigern.

3. Warum die Verbindung aus Neurowissenschaft, Behavioral Economics und KI die nächste Stufe im Marketing darstellt.

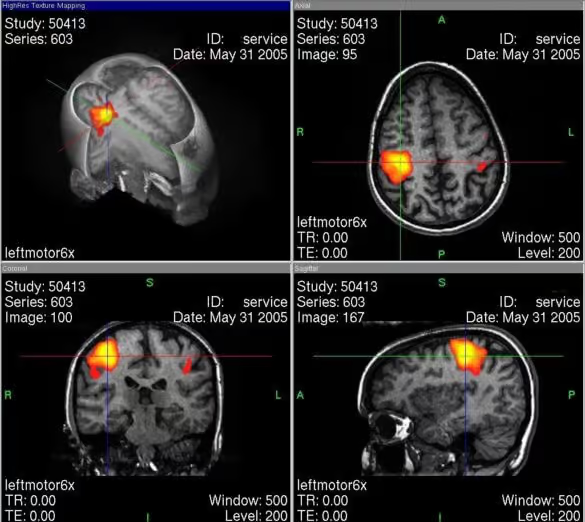

Als der Begriff „Neuromarketing“ vor rund 15 Jahren erstmals aufkam, dachten viele sofort an bunte fMRT-Bilder aus dem Labor. Damals wirkte es wie ein experimentelles Forschungsfeld, weit weg vom Tagesgeschäft. Heute hat sich das Bild komplett gewandelt. Neuromarketing ist längst kein akademisches Spielzeug mehr, sondern ein strategisches Werkzeug für Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile systematisch aufbauen wollen.

Im Kern bedeutet Neuromarketing heute, die Schnittstelle zwischen Neurowissenschaft, Psychologie, Behavioral Economics und Datenanalyse zu nutzen, um Marketingentscheidungen nicht länger auf Bauchgefühl, sondern auf messbare, neurologisch fundierte Reaktionen zu stützen. Es geht darum zu verstehen, wie das Gehirn Kaufentscheidungen vorbereitet, wie Emotionen Aufmerksamkeit steuern und wie kognitive Prozesse letztlich über Conversion oder Abbruch entscheiden.

Die Weiterentwicklung zeigt sich vor allem in drei Bereichen:

Die Tools im Neuromarketing haben sich massiv weiterentwickelt. Entscheiderinnen und Entscheider sollten diese Entwicklungen kennen, um die richtigen Investitionen zu tätigen:

fMRT in Aktion

Neuromarketing ist kein Selbstzweck – es wird dort eingesetzt, wo es direkt den ROI beeinflusst. Typische Anwendungsfelder sind:

Jeder dieser Ansätze zielt darauf ab, Marketing-Entscheidungen messbar zu machen – und nicht länger auf Bauchgefühl zu setzen.

Kognitive Verzerrungen wie der Framing-Effekt sind im Marketing längst Klassiker. Doch 2025 rücken sie stärker in den digitalen Kontext.

Auch der klassische Fall: "halb leer oder halb voll" ist ein Art des Framings

Wer Framing systematisch einsetzt, optimiert nicht nur die Conversion Rate, sondern stärkt auch langfristig den Customer Lifetime Value.

Neuromarketing verspricht viel – und liefert, wenn es richtig eingesetzt wird. Gleichzeitig sollten Entscheiderinnen und Entscheider die Grenzen kennen.

Chancen:

Grenzen:

Der Schlüssel liegt darin, Neuromarketing verantwortungsvoll einzusetzen – als Optimierungshilfe, nicht als versteckte Beeinflussung.

Neuromarketing hat sich von einem akademischen Nischenfeld zu einem praktischen Business-Werkzeug entwickelt. Was früher im Labor erforscht wurde, ist heute dank KI, Wearables und biometrischer Verfahren direkt im Marktalltag einsetzbar – von der Preisgestaltung bis zur Optimierung des Checkout-Prozesses.

Für Entscheiderinnen und Entscheider bedeutet das: Wer die Mechanismen des Gehirns versteht, kann Marketing-Budgets präziser einsetzen, Conversion-Raten systematisch steigern und Produkte entwickeln, die echten Kundenzugang schaffen. Gleichzeitig bleibt es entscheidend, die Grenzen im Blick zu behalten – sowohl methodisch als auch ethisch.

Die Zukunft liegt nicht in „bunten Hirnscans“, sondern in der Verknüpfung von Neurowissenschaft, Behavioral Economics und KI. Unternehmen, die diesen Dreiklang nutzen, sichern sich einen entscheidenden Vorsprung: mehr Effizienz, mehr Vertrauen, mehr Umsatz.

.png)